单元教学设计案例初探

先晓波

四川省深化普通高等学校考试招生综合改革于2022年启动,2025年整体实施。从2022年秋季入学的普通高中一年级学生开始,全面实施普通高中学业水平考试,教材选用人教版新教材。因此,传统的教学方式必须要进行改革。

单元教学,是一个课程的学习单元,是将知识进行结构化,加上真实情境、学习任务与活动,从目标、到内容、到实施、到评价构成的一个完整的学习单元。单元教学设计,就是以核心素养为培养目标,让学生置身于各种复杂多样的真实情境中,在有意义的任务和活动中不断实践、反思、质疑和讨论,学会整合、应用已有知识与经验,提升自身分析、解决各种复杂和陌生问题的能力。

单元教学的实施可以有多种途径。如围绕大概念展开教学、围绕大活动展开教学,围绕大问题展开教学。新教材的编排即为单元教学实施的有效途径。确定单元主题后,将主题贯穿于整个教学过程中,围绕主题制定各教学阶段子目标,以各教学活动完成各子任务,最后以多种评价方式总结巩固单元教学的基本概念知识,提升学生的生物学科基本核心素养,重点突出社会责任的育人价值。

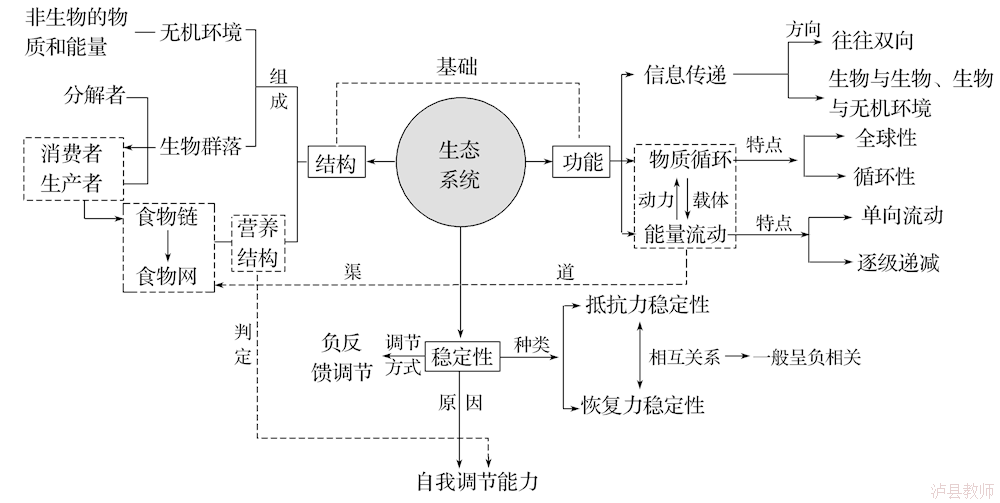

以生态系统及其稳定性为例展开单元教学。本单元重点在于培养学生的科学思维,包括思维认知能力群、实践操作能力群。分析各生态系统组分及功能;分析能量流动过程,总结能量流动的特点;根据碳循环过程构建碳循环模型;分析信息传递的种类及作用;总结归纳生态系统的功能及功能之间的联系;分析生态系统的稳定性,突出社会责任的育人价值。

1、本单元的核心概念体系构建

二、本单元的主要教学目标和单元基本问题

本单元的主线是“生态系统的结构、功能与稳定性”,生态系统的结构决定着相应的功能:物质循环、能量流动、信息传递。生态系统的功能之间彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在物群落和无机环境之间循环往返。生态系统中的各种组成成分,正是通过能量流动和物质循环,才能够紧密地联系在一起,形成一个统一的整体。生态系统是当今最受人们重视的研究领域之一,全球所面临的资源与环境问题的解决,都有赖于对生态系统的结构与功能、多样性与稳定性等诸多方面的研究。如:生态农业、信息传递在农业生产中的应用、三北防护林、塞罕坝林场等。

(一)本单元的基本问题:

1.生态系统的结构?各结构之间有什么联系?

2.能量流动的过程?特点?研究意义?

3.碳循环的过程及特点?物质循环与能量流动的关系?

4.信息的种类、作用及在农业生产中的作用?

5.如何提高生态系统的稳定性?

(二)本单元的教学目标为:

1.通过对生态系统组成成分的分析,认同生态系统为具有一定结构和功能的统一体; 尝试分析生态系统的组成成分及相互关系,培养建模及模型分析能力。(生命观念、科学思维)

2.通过分析生态系统能量流动的过程和特点,建立生命系统的物质和能量观;能举例说明利用能量流动规律,人们更加科学、有效地利用生态系统中的资源。(生命观念、科学思维、社会责任)

3.通过对碳循环的过程及特点的学习,尝试构建碳循环模型;并尝试分析和关注碳循环平衡失调与温室效应的关系。(生命观念、科学思维、社会责任)

4.通过对生态系统信息传递的种类及作用的学习,尝试描述信息传递在农业生产中的作用。(生命观念、社会责任)

5.结合实例分析,阐明生态系统的自我调节能力;通过资料分析,说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性,简述提高生态系统稳定性的措施;认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响。(生命观念、社会责任)

三、本单元的核心情境和各课时的划分及主要任务

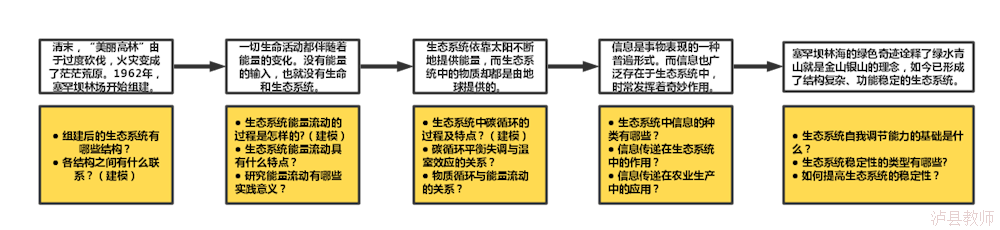

我们将本单元的核心情境设置为“塞罕坝林场今昔”的对比。单元教学设计流程如下:

四、单元整体教学系列教学

(一)《生态系统的结构》,课时安排1-2,重点研究生态系统内各组分的相互联系与相互作用,让学生尝试建构生态系统的结构模型,培养学生的生态学思想。生态系统中各种生物和非生物成分繁多且关系复杂,无法逐个研究它们在生态系统中的结构和功能,引入生产者、消费者和分解者的概念,将营养功能相同的生物类群看成一个整体结构,研究其中的物质与能量变化、信息传递,使研究问题得到简化,这是一种系统科学的研究方法。

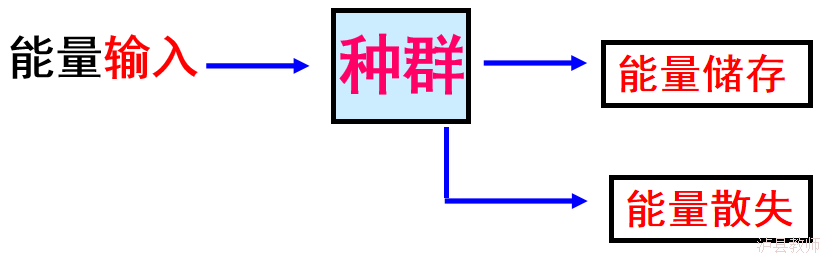

(二)《生态系统的能量流动》,课时按排2,重点研究生态系统能量流动的过程、特点。在进行“能量流动分析”的教学时,要提醒学生注意:研究能量流动可以是在个体水平上,也可以在群体水平上。研究生态系统中能量流动一般在群体水平上,这种将群体视为一个整体进行研究是系统科学常用的研究方法。研究能量沿食物链流动时,选择一条具体的食物链进行分析,从能量的输入、传递、转化、散失等环节逐一分析。关于研究能量流动的实践意义,从分析“桑基鱼塘”着手。在利用生态系统资源的过程中,如何根据客观规律来调整生态系统中的能量流动关系,以满足人类的需求,是一个必须解决的重要问题,并进一步引导学生讨论一些实例。

(三)《生态系统的物质循环》,课时安排1,重点研究生态系统中碳循环的过程及特点,以及物质循环与能量流动的关系。进一步训练学生的建模思维,并能通过讨论、列表比较来学习能量流动和物质循环的关系;最后引导学生关注碳循环平衡失调与温室效应的关系。

(四)《生态系统的信息传递》,课时安排1,重点研究信息传递在生态系统中的作用。通过分析资料,联系生活实际应用,组织学生讨论是本节课的主要教学策略。

(五)《生态系统的稳定性》,课时安排1,重点研究生态系统的自我调节能力,以及生态系统稳定性的类型,并引导学生认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响,树立“绿水青山就是金山银山”的生态学理念。此课要求结合具体情境和有效问题的引领,最终引导学生逐步悟出本单元的核心概念体系,促进学生形成结构功能观、生态观。

五、本单元教学设计与实施成果总结

(一)本单元教学设计与教材该单元(章)设计和安排的区别

1.本单元以“塞罕坝林场今昔”的对比为情景主线,引导学生认同生态系统稳定性的重要性,并同时关注人类活动对生态系统稳定性的影响。以问题形式:为什么塞罕坝生态系统的稳定性在改造前后有如此大的差异→改造前后在结构组成上有什么区别→生态系统具有怎样的结构,有哪些功能?从而顺利引入各小节的学习。

2.最后将生态农业、信息传递在农业生产中的应用、三北防护林、塞罕坝林场等各种实例进行总结升华,牢固树立学生“绿水青山就是金山银山”的生态观。

(二)本单元教学设计对核心素养的培养

促进生命观念的形成:在理解生态系统组成成分、食物链(网)、能量流动、物质循环、信息传递、稳定性等核心概念基础上,形成本单元的核心知识网络体系,形成结构与功能观、物质与能量观、局部与整体观、稳态与平衡观等。

促进科学思维的养成:科学思维的养成重点体现在第二节,如生态系统能量流动的过程分析。本节教学从“问题探讨”引入,给出两种策略。在学生讨论时,提示生命活动离不开能量,生物需要不断从外界获取能量才能维持生存;紧接着教师引出生态系统能量流动的基本涵义。然后,提出怎样研究生态系统的能量流动。在进行“能量流动的分析”的教学时,要提醒学生注意:研究能量流动可以是在个体水平上,也可以在群体水平上。研究生态系统中能量流动一般在群体水平上,这种将群体视为一个整体进行研究是系统科学常用的研究方法。在生物获得的能量中只有一部分贮存于生物体内;研究能量在沿着食物链从一个种群流动到另一种群时,需要考虑能量被利用和未被利用等多方面的能量值(如下图所示)。

为了便于学生进一步理解,借助“草→兔→鹰”这一具体食物链进行能量流动过程分析。提醒能量沿着食物链流动时,每一营养级都有输入、传递、转化和散失的过程,引导学生构建能量流动过程示意图。让学生在学习过程中逐步发展科学思维,如能够基于生物学事实运用归纳与概括、模型与建模等方法,探讨、阐释生命现象及规律。

促进社会责任的形成:从生态农业、大气温室效应、信息传递在农业生产中的应用、三北防护林、塞罕坝林场等各种实例进行总结升华,引导学生认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响,牢固树立学生“绿水青山就是金山银山”的生态观,并以造福人类的态度和价值观,积极运用生物学的知识和方法,关注社会议题,参与讨论并作出理性解释,形成生态意识,参与环境保护实践。

新高考逐渐显示,高考不再是单纯考查知识点,而是越来越侧重核心素养的考查,考查学生在解决真实问题时所表现出来的关键能力。素养为本的大单元设计,真实情境下的任务驱动式进阶学习,就是以核心素养为培养目标,让学生置身于各种真实情境中,在有意义的任务和活动中不断实践、反思、质疑和讨论,学会整合、应用已有知识与经验,提升自身分析、解决各种复杂陌生问题的能力,从而真正体现学科课程的育人价值。

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册