生物学“缺病补正”实验模型的构建与运用

刘原平(泸县二中实验学校 四川泸州 646100)

摘要 以“缺病补正”模型的构建为例,简述“验证某种物质组成的必要性”类实验设计问题的跨章节的单元教学。提炼了在初、高中多个实验教学中都能运用到的“缺病补正”的实验设计思路,构建思维导图,并列举相应考题,提出一些运用该模型的新型实验情境。

关键词 大单元教学 模型构建 实验设计 批判性思维

中国图书分类号:G633.91 文献标识码:A

重构不同章节甚至不同学段的一些主题契合、模式相近的内容,是构建深度思维型课堂的重要途径。笔者在教学实践中发现,初、高中生物学多个实验教学均可通过引导学生构建“缺病补正”模型实施。本文介绍该模型的构建与运用。

1 何为“缺病补正”模型

1.1“缺病”

在生物学问题的研究中,由于某物质的缺乏导致的症状称为“某缺乏症”,例如,人体因缺乏甲状腺激素而表现出的症状称“甲状腺激素缺乏症”(甲减))、植物缺乏矿质元素镁(Mg)导致的症状称为“Mg元素缺乏症”;微生物缺乏某种氨基酸出现的异常情况也可称为“某氨基酸缺乏症”,故可将缺乏症问题简写为“缺病”问题,方便分析运用。

1.2“补正”

某种缺乏症出现后,及时补充所缺乏的物质,细胞或生物体又恢复到了正常的生长状态。例如,给 “甲状腺激素缺乏症”的蝌蚪饲喂含有甲状腺激素的食物,蝌蚪又能在一定程度上恢复其生长发育;再如,向镍缺乏症的植株的培养液中添加适量的含镍的无机盐,植株的生长又恢复了正常。简言之,就是补充后正常,即“补正”。

2 “缺病补正”模型的构建

2.1“缺”与“不缺”的对照

以“设计实验证明某种激素的作用”中的运用为例,初中生物7年级下册第6章“人体生命活动的调节”中,有一个设计对照实验的技能训练:

甲状腺激素具有促进蝌蚪发育的作用。假如给你提供几只幼小的蝌蚪和甲状腺激素,你能否设计一个对照实验证明甲状腺激素的作用?提示:这个实验的自变量是什么?B组和A组的蝌蚪喂的饵料是否相同?[]

可教学生通过流程图梳理实验思路(表1)。

表1 用“饲喂法”证明甲状腺激素的作用的实验思路

A组 | B组 |

饲喂含有甲状腺激素的食物 | 饲喂不含甲状腺激素的食物 |

一段时间后观察其生长发育情况 | |

为控制初中习题思维的难度,本题对材料进行了限定,使得A组只能作自变量的“增”。而在高中阶段,该题实验可演变出自变量的“减”的实验,例如,让A组缺少甲状腺激素,根据“甲状腺激素缺乏症”反推甲状腺激素的功能。具体又有2类常见的实验设置:

1)对大型动物,可采用相应内分泌腺的“摘除法”造成“缺病”,如表2。

表2 用“摘除法”证明甲状腺激素的作用的实验思路

实验1 | 步骤 | A组 | B组 |

① | 做手术摘除甲状腺 | 做手术但不摘除甲状腺 | |

② | 一段时间后观察其生长发育情况 | ||

2)对不便于进行手术摘除相应内分泌腺(细胞)的,可采用相应的抑制剂解除相应激素的作用,从而造成等效的“缺病”。例如,在探究甲状腺激素对代谢速率的影响时,实验可设置为如表3所示。

表3 用“抑制法”证明甲状腺激素的作用的实验思路

实验2 | 步骤 | A组 | B组 |

① | 饲喂含甲状腺激素抑制剂的食物 | 饲喂不含甲状腺激素抑制剂的食物(普通食物) | |

② | 一段时间后观察其代谢状况(体温、耗氧量等) | ||

2.2“补前”与“补后”的对照

在实验教学中,要引导学生大胆质疑,例如,实验1中,若A组动物出现生长发育迟缓,是否一定是缺乏甲状腺激素导致的?有无可能是手术创伤导致的?实验2中,A组动物活动量减少,代谢减慢,是否一定是甲状腺激素减少导致的?有无可能是该抑制剂影响了A组动物体内的其他生理过程?

通过质疑、讨论,完善实验措施:确认其出现该症状的原因,即“病因”是由于缺乏相应的物质,还应当在A组上实施补充相应物质后的前、后对照。

此时,学生进一步思考,对实验1和实验2的A组增加后续操作(表4)。

表4 “补前”与“补后”的对照设置

实验1、2 | 步骤 | A组 |

③ | 饲喂含甲状腺激素的食物(或定期注射甲状腺激素) | |

④ | 一段时间后观察其生长发育情况 |

如果步骤④后,A组的生长发育又恢复了正常,则可进一步推测:在步骤②后出现相应症状,正是缺乏甲状腺激素所致。

2.3“补”与“不补”的对照

根据上一步的批判性思维,学生可能提出新的疑问,例如,步骤④中一段时间后A组的生长发育又恢复了正常,其原因是否一定是补充了甲状腺激素导致的?有无可能是步骤③中饲喂了食物导致的?是否不补充甲状腺激素也会自动恢复?

要排除“不补充该物质,也能恢复正常”,还需再设置一次对照。此处学生可对步骤③进行进一步修订(表5)。

表5 “补”与“不补”的对照设置

实验1、2 | 步骤 | A组 | |

③ | 将A组分为A1与A2 | ||

④ | A1组 | A2组 | |

饲喂含甲状腺激素的食物(或定期注射甲状腺激素) | 饲喂不含甲状腺激素的食物(或定期注射等量生理盐水) | ||

⑤ | 一段时间后观察2组生长发育情况 | ||

上述是对实验1、实验2完整的“缺病补正”模型的构建。

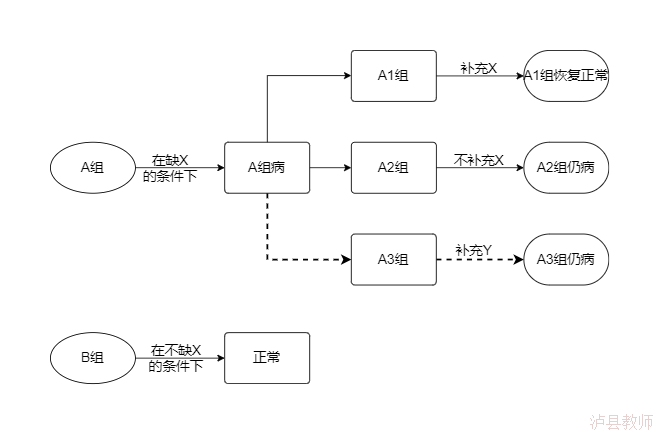

3 “缺病补正”模型的思维导图

为使思路更加清晰,可用流程图的形式呈现上述模型(图1)。

图1 “缺病补正”模型的思维导图

4 “缺病补正”考题分析

例1,以大鼠、胰岛素、葡萄糖溶液、生理盐水、注射器为实验材料和器具,如何设计简易的实验以验证胰岛素具有降低血糖含量的作用?

问题分析:与前述实验相类比,学生可能直接套用前述实验1或实验2的模式,使用摘除法、注射法等控制自变量。这是因为学生对胰腺、胰岛的关系并不清晰。为此,可呈现图片让学生对实验对象有直观的认识,从而理解:

1)切除胰腺会影响其他激素(例如,胰高血糖素)的分泌,也影响胰液的分泌,用摘除法造成“缺病”不可行;

2)实验条件中无相应激素的抑制剂可用,用注射法造成胰岛素的“缺病”也不可行。

因此,将该实验思路从“缺胰岛素”转变为“缺血糖”进行设置(表6)。

表6 验证胰岛素作用的“缺病”设置

实验3 | 步骤 | A组大鼠 | B组大鼠 |

① | 注射一定量的胰岛素 | 注射等量的生理盐水 | |

② | 一段时间后检测因变量 | ||

在步骤②中,采用下列思路诱导学生选择符合题设的因变量检测方法(表7)。

表7 验证胰岛素作用的实验因变量检测方法的选择

学生思路 | 批判性思维 |

根据实验目的找到因变量:血糖含量 提出方案:步骤②即:分别检测2组大鼠的血糖含量 | 题干是否提供了检测血糖含量的器材? |

得出矛盾:没有提供检测血糖含量的器材 改进方案:通过观测A组是否出现晕厥、嗜睡、活动量减少、体温降低等症状观测因变量 | 这些症状的出现一定是血糖降低所致吗? |

得出矛盾:可说明“症状的出现与胰岛素有关”,并不能说明“症状的出现就是血糖降低所致” 改进方案:出现症状后,向A组补充血糖。将“补前”与“补后”对照。若恢复了,则表明症状的出现是由于血糖降低了 | 不补充血糖是否也能恢复? |

改进方案:将出现症状后的A组再分为A1、A22组, A1组注射葡萄糖溶液,A2注射生理盐水(或不注射)。预期,A1组恢复而A2组不恢复。若符合预期,则证明胰岛素具有降低血糖含量的作用 |

|

此时可抛出相似的高考真题加以应用和巩固,例2(2008年全国卷1),为了验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,在设计实验方案时,如果以正常小鼠每次注射药物前后小鼠症状的变化为观察指标,则下列对实验组小鼠注射药物的顺序。正确的是(答案:A)。

A.先注射胰岛素溶液,后注射葡萄糖溶液

B.先注射胰岛素溶液,再注射胰岛素溶液

C.先注射胰岛素溶液,后注射生理盐水

D.先注射生理盐水,后注射胰岛素溶液

5 “缺病补正”模型的类比运用

有了上述模型,可在上述实验的基础上类比出下列实验的设计思路。

5.1 在“验证某元素是植物必需的矿质元素”中的运用

例3,植物必需元素的标准之一是具有“不可替代性”。锌是植物必需的元素之一,缺锌会导致植物出现相应的锌元素缺乏症。现欲验证植物体中锌的作用不能被镍所代替。

①将上述黄瓜幼苗均分为2组,编号A、B;

②相同且适宜条件下,分别用_____________________、_____________________培养;

③一段时间后,A组正常生长,B组出现________________________;

④随后,将B组均分为3组,编号B1、B2、B3;

⑤对B1补充锌盐、对B2组______________、对B3组_______________;

⑥相同且适宜条件下培养一段时间后,只有_________组锌元素缺乏症减轻或消失。

实验分析:题中从①到③即为“缺病”,有了前述对实验的严谨性的认识,学生会比较清楚⑤的对照设置。即再次分组,其中一组“补正”,另一组“不补不正”、第3组“代补也不正”,进而说明“不可代补”,即锌的作用不能被镍所代替。

答案:②完全培养液、缺锌的完全培养液培养;③锌元素缺乏症;

⑤不作处理、补充镍盐 (2个空顺序可换);⑥B1。

5.2 在“突变型微生物的鉴别与筛选”中的运用

例4(2011年海南卷),野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长,用射线照射野生型大肠杆菌得到一突变株,该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长。对这一实验结果的解释,不合理的是(答案:B)。

A.野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲

B.野生型大肠杆菌代谢可能不需要氨基酸甲

C.该突变株可能无法产生氨基酸甲合成所需的酶

D.该突变株中合成氨基酸甲所需酶的功能可能丧失

实验分析:该题“野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长”相当于模型中的空白对照组(B组),而“该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长”有2层含义,一是“不添加氨基酸甲则不长”即“缺病”,二是“添加氨基酸甲则能生长”,即“补正”。该题与“缺病补正”模型的思路完全契合。

6 小结与启示

在高三的备考复习中,将实验设计作为一个大单元进行跨章节整合,能涵盖诸多关于实验设计的知识。“缺病补正”模型的思路在初高中生物的多个章节中都能找到其“影子”,以该模型为主线,能串联诸多实验问题。生物学学科核心素养中很重要的一点是生命的物质观。无论是甲状腺激素、镍盐、氨基酸,都是生命系统的物质组成部分,因此,以“验证某种物质组成的必要性”为情境设置“缺病补正”的实验,既有助于学生对生命的物质性的认识,又有助于塑造辩证唯物主义的自然观。

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册