“遗传的分子基础”单元教学设计思路

摘要:以“遗传的分子基础”为教学单元,结合单元内容之间的逻辑关系,依据课程标准、教材和学情制定单元教学目标,为达成单元目标,通过问题设置、资料分析和模型构建等形式制定教学过程,引导学生进行分析和总结,培养学生的逻辑推理、归纳演绎和模型构建等科学思维,同时在问题解决的过程中,培养学生利用生物学相关知识和原理解释实际问题的能力。

关键词:单元设计 基因 遗传物质 问题设置

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》强调在生物学教学过程中要重视对学生生命观念、科学思维、科学探究与社会责任等学科核心素养的培养。同时,新高考更加重视对学生相关生物学知识和原理的新情境考查,这与新课程改革中学生能够利用相关生物学知识解决生活中的实际问题的能力要求相吻合,而系统化的知识体系更有利于学生对知识的应用,因此,教师在教学的过程中可以跳出教材的单元设计和课时安排[1],利用单元教学的模式进行教学设计,这样有利于学生将零散的知识系统化,提升学生解决复杂情境问题的能力。结合教材相关内容的特点及知识点之间的逻辑关系,本文确定以“遗传的分子基础”为一个单元教学主题,该主题包含了单元教学的内容、单元教学的目标、单元教学的过程及单元教学的反思四个部分。

一、单元教学内容

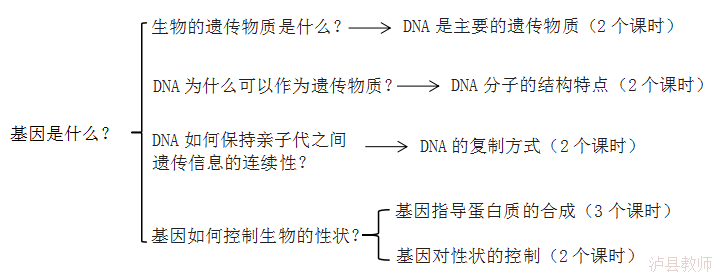

“遗传的分子基础”单元教学的核心概念是:基因是具有遗传效应的DNA片段。本文有目的、有计划的以科学家探索遗传的分子基础历程为主线,让学生理解科学探究的本质及科学研究的方法,培养学生的核心素养。1865年孟德尔提出了遗传因子的概念,1891年科学家确认了通过减数分裂形成精子和卵细胞的全过程,1909年约翰逊将遗传因子改名为“基因”,1910年摩尔根及其学生根据果蝇杂交实验确定了基因与染色体的位置关系,将基因从一个抽象的概念定位为了染色体上的一个遗传单位,至此奠定了遗传的细胞学基础,那么新的问题来了,基因是什么呢?从1928年格里菲斯的肺炎双球菌体内转化实验到1944年艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验,再到 1952年赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验,前后经历24年,人们才最终确认DNA是主要的遗传物质。著名的量子物理学奠基人薛定谔在其《生命之光》的演讲中:第一次将遗传物质设定为一种信息分子,并提出遗传就是遗传信息的复制、传递及表达的过程。通过高一的学习,学生已经建立了结构与功能观,怎样的DNA结构才能够储存大量的遗传信息,并在遗传信息的传递过程中保持遗传信息的连续性和稳定性?1953年沃森和克里克的DNA双螺旋结构让人们清晰的认识到DNA作为遗传物质的结构基础。紧接着沃森和克里克根据DNA的结构和遗传信息传递的特点提出了DNA半保留复制的假说。1958年科学家用大肠杆菌为实验证实了DNA的复制方式确是半保留复制。基因在染色体上,而染色体上只有DNA是遗传物质,那么基因等同于DNA吗?通过对大肠杆菌拟核中DNA和基因的位置及数量关系和转基因小鼠的实验分析,确认基因是具有遗传效应的DNA片段。基因的遗传效应就是指能够控制生物的性状,不管基因是通过控制酶的合成间接控制生物的性状还是通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,其实质都是通过基因的表达来实现的。自此,建立了遗传信息的传递路径即克里克提出的中心法则。通过对上述问题的不断探究和学习,构成了一个完整的学习单元,即遗传的分子基础。本单元知识间的逻辑关系及课时安排如下图1:

二、单元教学目标

单元教学目标即单元学习的结果,是教师在开展教学活动之前,依据课程标准、教材和学情制定的学生需要解决的核心问题[2]。也是教师教学过程中期望学生获得的知识或能力。新课程改革倡导教学目标的主体应该是学生而不是教师,内容不再是具体的知识,而是教师期望通过具体的教学过程与方法学生能够将教学目标达到什么程度。本单元的教学目标如下:

1、学生通过分析和总结“肺炎双球菌转化实验”和“噬菌体侵染实验”的基本过程及原理,概述DNA是遗传物质的实验证据,阐明自变量的控制方法及实验设计思路,并能够设计实验证明RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,掌握DNA是主要的遗传物质的原因。

2、讨论DNA双螺旋结构模型的构建历程,总结DNA分子的结构特点,分析DNA半保留复制的实验证据,阐明运用假说—演绎法进行科学探究的基本思路[3],认同任何科学结论的得出不仅需要严谨的推理和确凿的实验证据,还需要科学的实验方法。同时明白科学技术进步对科学发展的作用[1]。

3、制备DNA双螺旋结构模型,模拟DNA复制、转录和翻译的过程,阐述DNA半保留复制的机制和生物学意义,掌握基因控制蛋白质合成的过程及原理。初步形成遗传物质的结构与功能相适应的观念,认同生命是物质、能量和信息的统一体,认识DNA的多样性和特异性[1]。

4、分析相关遗传现象,讨论基因控制生物性状的途径,明确中心法则中遗传信息的流动方向,总结基因、蛋白质和性状之间的关系。理解并认同基因是具有遗传效应的DNA片段的内涵。

三、单元教学过程

1、主题1:生物的遗传物质是什么?

活动1:学生阅读肺炎双球菌体内转化实验的相关内容,分析实验的相关变量,通过相互对照得出实验结论:“加热杀死的S型细菌体内存在转化因子”,通过对格里菲斯第四组实验中小鼠体内S型活细菌的培养,明确这种转化作用是可以遗传的。教师提问:这种转化因子是什么?学生继续阅读肺炎双球菌体外转化实验的相关内容,明确艾弗里实验设计的思路和过程,分析实验结果,得出实验结论:“DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质”。

活动2:学生阅读噬菌体侵染细菌的实验内容,明确实验材料、方法、思路和过程,教师提出问题:噬菌体如何侵染大肠杆菌?如何才能知道噬菌体的DNA和蛋白质外壳是否进入细菌?教师展示噬菌体的结构及组成。学生明确实验方法,教师提问:用什么元素标记噬菌体?能不能同时标记噬菌体的35S和32P?如何标记噬菌体?学生结合噬菌体的侵染特点明确标记方法及注意事项。教师展示用35S和32P标记的噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌的侵染过程,带领学生追踪噬菌体侵染过程中蛋白质和DNA的去向,促进学生深入理解噬菌体侵染细菌的过程,明确本实验不能证明蛋白质不是遗传物质的原因。在此基础上,教师提问:合成子代噬菌体的DNA的模板、原料?合成子代噬菌体的蛋白质的场所、原料?教师引导学生对子代噬菌体内物质的来源分析,明确噬菌体侵染细菌实验的结果及误差。得出实验结论:DNA是遗传物质。

活动3:教师提问:DNA是唯一的遗传物质吗?教师提供烟草花叶病毒为材料,并讲解烟草花叶病毒的结构及组成,引导学生结合艾弗里和噬菌体侵染实验的设计思路,设计实验验证烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。培养学生实验设计的思路和方法,提升控制变量、设计对照实验的科学探究能力[3]。教师收集并总结学生的设计思路,并通过分析自然界中不同生物的遗传物质,归纳总结得出结论:DNA是主要的遗传物质。

2、主题2:DNA为什么可以作为遗传物质?

活动1:教师引导学生回顾DNA作为遗传物质应该具备的特点,提出问题:什么样的结构能够满足这些功能要求?学生阅读教材有关DNA双螺旋结构模型构建的相关内容,在教材内容的基础上,教师提供相关资料:①已知碱基具有疏水性,②嘌呤有两个环,嘧啶有1个环,且DNA的直径是固定的2nm,让学生归纳并理解DNA双螺旋结构的特点,认同任何科学结论的得出不仅需要严谨的推理和确凿的实验证据,还需要科学的实验方法。同时明白科学技术进步对科学发展的作用[3]。教师组织学生制作DNA双螺旋结构的模型,通过对学生制作的模型分析,引导学生从结构与功能相适应的角度理解DNA能够储存遗传信息的原因。

活动2:教师引导学生分析基因与DNA关系的实例,归纳基因的概念,紧接着通过回顾摩尔根果蝇杂交实验过程中基因与染色体的位置关系,指导学生构建基因、DNA和染色体的位置关系。培养学生利用科学归纳和模型构建等方法理解基因本质。

活动3:教师提出问题:我们每个人体内组成DNA的基本单位都只有4种,假设决定某一性状的基因只含有20个碱基,那么该基因的碱基排列顺利可能有多少种?班上所有同学的DNA碱基排列顺序有多少种?具体的某位同学体内DNA的碱基排列顺序如何?学生通过计算,掌握DNA中碱基排列顺序与遗传信息的关系,能够解释并理解DNA分子具有多样性和特异性的原因。

3、主题3:DNA如何保持亲子代之间遗传信息的连续性?

活动1:教师引导学生回顾DNA作为遗传物质的重要特点就是要能够进行遗传信息的复制,教师提出问题:DNA是如何复制的?展示DNA半保留复制、全保留复制和分散复制的过程示意图,科学家选择什么实验对象?采用什么科学探究方法证明DNA的复制方式。学生阅读探索DNA复制方式的相关内容,教师提出问题:本实验的思路和方法是?如何标记亲代和子代DNA?标记后的DNA有什么区别?如何依据这一特点区分这些DNA?引导学生理解同位素示踪技术和离心技术在科学探究实验中的原理和过程。

活动2:学生阅读DNA复制的相关内容,教师提出问题:DNA复制的概念、时间、场所和过程?什么叫解旋?解旋的目的是?如何合成子链?具体需要什么条件?如何形成子代DNA分子?引导学生描述DNA复制的过程。归纳DNA复制的特点,小组合作探究DNA能够精准复制的原因。理解DNA精准复制的生物学意义。

4、主题4:基因如何控制生物的性状?

活动1:教师提问:位于细胞核的DNA如何控制细胞质中蛋白质的合成?RNA为什么适于作DNA的信使呢?学生阅读RNA相关内容,通过与DNA的比较,归纳总结RNA作为信使的结构基础。教师提出问题:DNA的遗传信息是怎么传给mRNA的?为什么转录时不以DNA两条链为模板?什么是转录?转录的时间、场所、条件及产物?学生阅读教材相关内容,教师展示转录的视频,将抽象的过程具体化,感性认识基因的转录。教师提出问题:mRNA中的遗传信息如何传递给蛋白质?密码子的概念、种类及特点?学生阅读教材相关内容,教师展示翻译的视频动画,并引导学生归纳总结翻译的概念、场所、条件及产物。小组合作探讨翻译能够精确进行的原因。

活动2:教师引导学生绘制DNA的复制和基因的表达过程中遗传信息传递方向的流程图,引出中心法则的概念,教师展示部分生物遗传信息流动方向的相关资料,引导学生完善中心法则。小组合作分析不同生物体内遗传信息传递的过程,总结并归纳不同种类的生物中心法则的途径不完全相同。

活动3:教师提出问题:基因、蛋白质和性状之间的关系?学生阅读教材,引导学生从基因的角度解释豌豆的圆粒和皱粒、人的白化症、囊性纤维病和镰刀型贫血症形成的原因,总结归纳出基因控制生物性状的方式。在此基础上,教师展示花青素的合成及颜色变化途径,学生小组讨论,总结得出基因与性状的关系。

四、单元教学反思

教师以课程标准、教材和学情为依据制定教学目标,以单元核心概念的构建为任务驱动,以相关科学史和资料分析为载体,以单元内容间的逻辑关系设置相关问题,以DNA双螺旋结构等相关模型的构建,引导学生进行分析和总结,培养学生的逻辑推理、归纳演绎和模型构建等科学思维,同时在问题解决的过程中,培养学生利用生物学相关知识和原理解释实际问题的能力。

主要参考文献

[1]苏明学.“遗传的细胞学基础”单元学习方案[J].生物学通报,2020,55(04):34-37.

[2]崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育(普教版),2019(02):11-15.

[3]段紫星.走进新型冠状病毒——“基因的本质和表达”单元教学设计[J].中学生物学,

2022,38(04):24-25+28.

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册