基于生物学学科核心素养的大单元教学设计

——以“水稻的生活史”一轮复习为例

阎利娇

摘要:大单元教学设计是近年来随着我国生物新课程标准改革不断深化而兴起的一种新型教学策略,相比较以前的一课一节的教学方法而言具有很大的优势,能够加强章节之间的联系,提高知识的连贯性,其与生物核心素养的理念内涵一脉相承,也能够为教师教学和学生学习提供有益的新思路.

关键词:大单元教学 生物学学科核心素养 义务教育生物学课程标准

《义务教育生物学课程标准(2022版)》(以下简称《课程标准》)强调要着眼于学生适应未来社会发展和个人生活的需要,立足于坚实的生物学科内容基础,发展学生核心素养,高度关注学生学习过程中的实践经历,强调学生的学习过程是主动参与的过程,选择恰当的真实情境,设计学习任务,让学生积极参与动手和动脑的活动[1]。“大单元教学设计”是指以大主题或大任务为中心,对学习内容进行分析、整合、重组和开发,形成具有明确的主题、目标、任务、情境、活动、评价等要素科学设计。核心素养导向下的“大单元教学”设计,要求教师建立好学科核心素养与学科核心内容之间的关系,依据课程标准和教材,选择有利于培养学科核心素养的教学内容和情境素材,制定学习目标、选择学科内容、设计学习活动、开展课堂教学、进行学习评价,环环紧扣,使学科核心素养具体化,可培养、可干预、可评价。本文将以“水稻的生活史”初中生物一轮复习为例探讨如何以学生为中心开展大单元整体教学。

一、课程标准内容要求

概念4 植物有自己的生命周期,可以制造有机物,直接或间接地为其他生物提供食物,参与生物圈中的水循环,并维持碳氧平衡[1]。

1、绿色开花植物生命周期包括种子萌发、生长、开花、结果和死亡等阶段[1]。

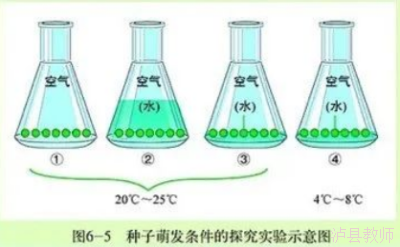

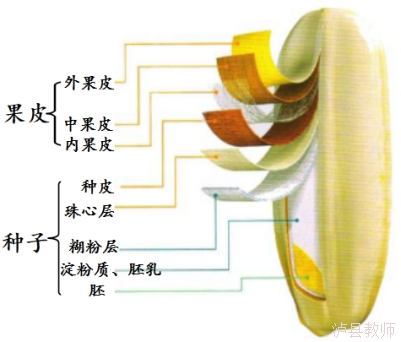

2、种子包括种皮和胚等结构。种子萌发需要完整、有活力的胚,需要充足的空气、适宜的温度、适量的水等环境条件[1]。

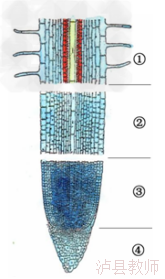

3、根的生长主要包括根尖分生区细胞的分裂和伸长区细胞的生长;叶芽通过细胞的分裂和分化发育成茎和叶[1]。

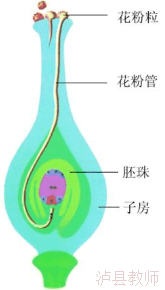

4、花中最重要的结构是雄蕊和雌蕊,雌蕊产生的精子与雌蕊产生的卵细胞相结合形成受精卵,花经过传粉和受精后形成果实和种子[1]。

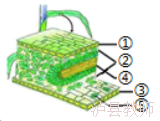

5、植物通过吸收、运输和蒸腾作用等生理活动,获取养分,进行物质运输,参与生物圈中的水循环;叶片产生的有机物通过筛管运输,供植物其他器官利用;植物通过对水的吸收和散失参与生物圈中的水循环[1]。

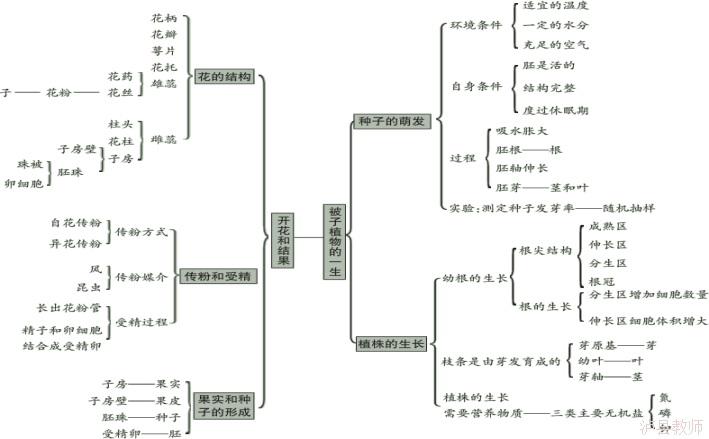

二、单元之间内在联系

《被子植物的一生》位于教材第三单元的第二章。整个内容在教材中承上启下,作用很大。既反应出被子植物的整个生活史,也为后面的章节内容埋下伏笔,通过本章的学习,能更好的掌握前面所学内容,又能为后面知识打下基础。所以该章内容很重要,且中考考点也有很多都在该部分,而且也与我们的日常生活联系紧密,学生易接受,兴趣也较浓。

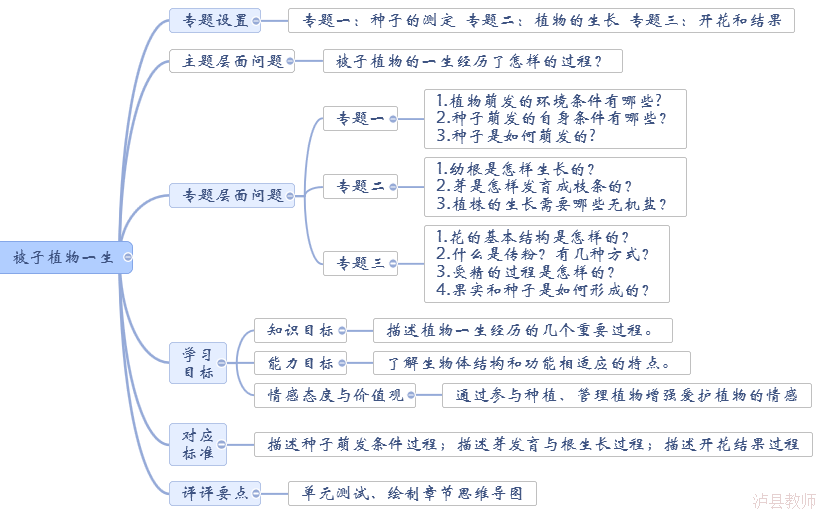

三、单元规划思维导图

四、课程标准活动建议

1、教学策略建议

(1)引导学生通过观察、演示实验、探究实验等多种途径,探究和认识植物的光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、吸收和运输等生理过程及其影响因素[1]。

(2)结合学生的生活经验,通过实例分析,引导学生关注植物生命活动的原理在生产生活中的实际应用[1]。

(3)结合当地的农业生产实践,设计简单的任务,指导学生应用植物生理过程的相关知识、跨学科知识等,尝试分析和解决实际问题[1]。

2、情境素材建议:人工种子,施肥过多造成植物的烧苗现象,通过树皮换个提高水果产量等的实例[1]。

3、学习活动建议

实验探究活动:观察种子的结构;观察根尖的结构;解剖和观察花的结构;制作徒手切片,观察叶片的结构;探究种子萌发所需的条件;栽培一种常见植物,观察其生长发育的全过程;运用无土栽培技术栽培一种植物[1]。

五、课程标准学业要求

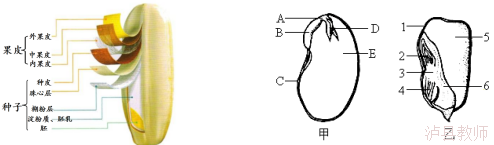

《课程标准》对本单元的要求:识别和描述种子、根尖、芽、叶片、花的结构及功能,以及花与果实在发育上的联系,通过绘图或模型等形式呈现各个结构的特点[1]。

六、单元学习目标

概念4 植物有自己的生命周期,可以制造有机物,直接或间接地为其他生物提供食物,参与生物圈中的水循环,并维持碳氧平衡[1]。

《被子植物的一生》教学目标 | |||||

| 课标内容要求 | 学科核心素养目标 | |||

被子植物的一生 | 植物有自己的生命周期,可制造有机物,直接或间接地为其他生物提供食物,参与生物圈中的水循环,并维持碳氧平衡。 | 生命观念 | 科学思维 | 探究实践 | 社会责任 |

比较水稻种子结构等与菜豆、玉米种子结构的比较、观察植株生长及开花结果的过程认同结构与功能相适应的观点。 | 通过对种子结构比较对植物进行分类;通过探究实验了解植物萌发条件;运用检测方法测定种子发芽率;运用测量方法探究根生长最快部位。 | 通过比较、探究、实验等方法了解种子结构,确定发芽率等。

| 通过对植物的学习,养成爱护花草树木的自觉习惯。

| ||

七、单元学习整体安排

学习任务 | 课时安排 | 教材内容 | 主要活动安排 |

种子结构 | 1 | 区分单、双子叶植物的结构 | 1、认识并区分菜豆、玉米种子结构。2、区分裸子和被子植物 |

种子萌发 | 2 | 描述种子萌发的条件和过程。 | 1、设计实验探究种子萌发环境条件 2、设计实验探究种子萌发自身条件 3、探究种子萌发过程4、测定种子发芽率 |

植株生长 | 1 | 描述芽发育和根的生长过程。 | 1、观察根毛和根尖结构2、观察枝条发育3、设计实验证明植物生长需要营养物质 |

开花和结果 | 2 | 概述开花和结果的过程。 | 1、解剖百合花,认识花的结构2、分析被子植物传粉和受精过程3、讨论花和果实、种子的关系4、尝试进行人工授粉 |

水稻的生活史 | 1 | 描述种子萌发的条件和过程。描述芽发育和根的生长过程。概述开花和结果的过程。 | 1、描述水稻种子与菜豆、玉米种子结构。 2、探究种子萌发的条件及描述种子萌发的过程。 3、描述植株生长的过程。 4、叙述花经传粉、受精过程发育成种子 |

七、教学设计

主题层面问题:种子的一生经历了怎样的过程?

专题五:水稻种子的生活史

(一)教学分析

1、教材分析 绿色植物与人类生存和发展的关系极为密切,本单元不是单纯介绍绿色植物的形态、结构、生理和类群等传统的植物学知识,而是从生物圈的角度,引导学生在学习有关绿色植物的知识时,特别关注绿色植物在生物圈中的作用及其与人类的关系。被子植物的结构和生理的内容是结合起来讲述的,先从生理角度提出问题,再从结构角度作出解释,以体现结构与功能相适应的观点,同时也体现问题驱动策略,有利于激发学生学习的兴趣,引导学生进行探究性学习。

2、学情分析 初一的学生,对身边的事物充满好奇,而植物生活史是较常见的现象,因此有很强的探索欲望,但缺乏观察和探究技能和方法。此外,本文有部分内容涉及理论知识较抽象,学生虽然知道一些现象,但对具体的知识不了解,甚至不容易理解。

3、复习目标

(1)识别和描述种子、根尖、芽、叶片、花的结构及功能,以及花与果实在发育上的联系,通过绘图或模型等形式呈现各个结构的特点。

(2)结合学生生活经验,通过实例分析,引导学生关注植物生理活动的原理在生产实践生活中的应用。

(3)结合当地农业生产实践,设计简单任务,指导学生运用植物生理过程的相关知识、跨学科知识等,尝试分析和解决实际问题。

4、教学重、难点

识别和描述种子、根尖、芽、叶片、花的结构及功能,以及花与果实在发育上的联系,通过绘图或模型等形式呈现各个结构的特点。

5、教学方法

教法:启发法、多媒体演示法、阅读指导法

学法:科学探究法、合作学习法

(二)教学过程

1、创设情境问题,激趣导入

教师联系生活实际,创设情景,激发学生兴趣,引发学生为科学奉献的情怀。教师提问并展示袁隆平爷爷田间观察水稻图片,提出问题,引入复习:水稻的生活史是怎样的?

2、紧扣情景,创设问题

在课程标准中强调要聚焦中国学生发展核心素养,培养学生适应未来发展的关键能力,包括提出问题、分析问题和解决问题的能力,所以本节在原教材基础之上,紧扣情景,创设问题,加深同学们能力的培养。在开头提出的问题“水稻的生活史是怎样的?”基础上,拓展生活史的概念,并且引导同学们回顾水稻的一生要经历哪些生命历程?

3、开展合作探究,自主构建概念

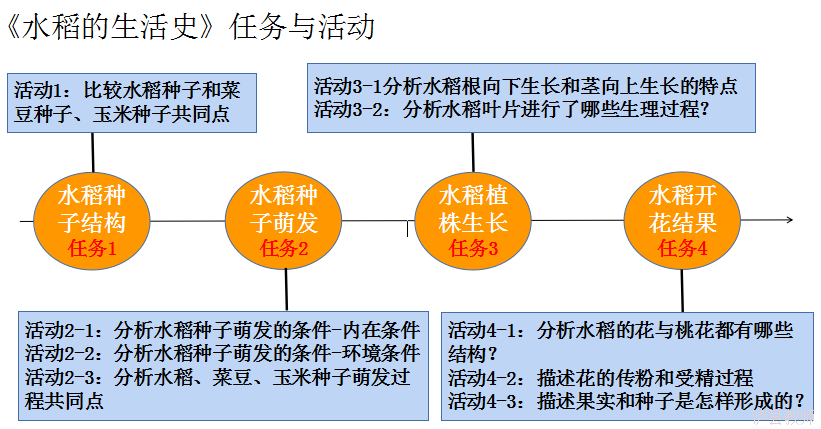

通过4任务9活动引导学生加深对必备知识理解和关键能力的掌握,夯实基础。

任务1:水稻种子的结构

活动1:比较水稻种子和菜豆种子、玉米种子共同点

任务2:水稻种子的萌发

事实1:通过精加工的大米还能萌发吗?

活动2-1:分析水稻种子萌发的条件-内在条件

事实2:满足内在条件的水稻种子就能萌发吗?

活动2-2:分析水稻种子萌发的条件-环境条件

②③组说明种子萌发需要____________

③④组说明种子萌发需要____________

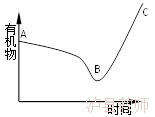

图为某植物种子萌发过程中干重变化曲线,分析a-c种子干重下降的原因?

1、种子 2、子叶胚乳营养物质逐渐转运给 3、 发育,突破种皮,形成 4、 伸长 5、 发育成芽,进一步发育成

任务3:水稻植株生长

活动3-1分析水稻根向下生长和茎向上生长的特点

活动3-2:分析水稻叶片进行了哪些生理过程?

任务4:水稻开花结果

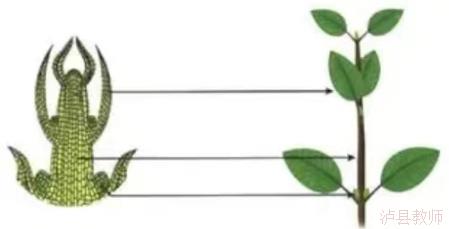

活动4-1:分析水稻的花与桃花都有哪些结构?

活动4-2:描述花的传粉和受精过程

活动4-3:描述果实和种子是怎样形成的?

4、解决情境问题,促进应用迁移

菜豆种子在萌发初期,有机物的含量减少,当幼叶逐渐形成后,其体内有机物的含量逐渐增加,在种子萌发过程中有机物含量变化如图所示。

(2)在BC时间内,曲线上升主要原因是_______

5、进行总结反思,深化概念理解

通过概念图的形式总结本节课所学的水稻的生活史,加深对概念的理解。

(三)反思总结

本节教学设计主要体现在:1、以水稻导入,引导学生基于水稻结构及生长发育过程了解水稻的生活史进而掌握被子植物的一生,理解结构与功能的适应性。2、依据课标,创设真实任务,落实学科实践活动,提供相应结构图片等资料,引导学生通过比较、分析、归纳的方法,完成任务,培养学生获取信息以及语言表达能力,提升学生科学思维。3、基于情景创设问题,引导学生解决生活生产实践中的实际问题,培养学生解决问题的能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011年版2022年修订)[S].北京.北京师范大学出版社,2022

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册